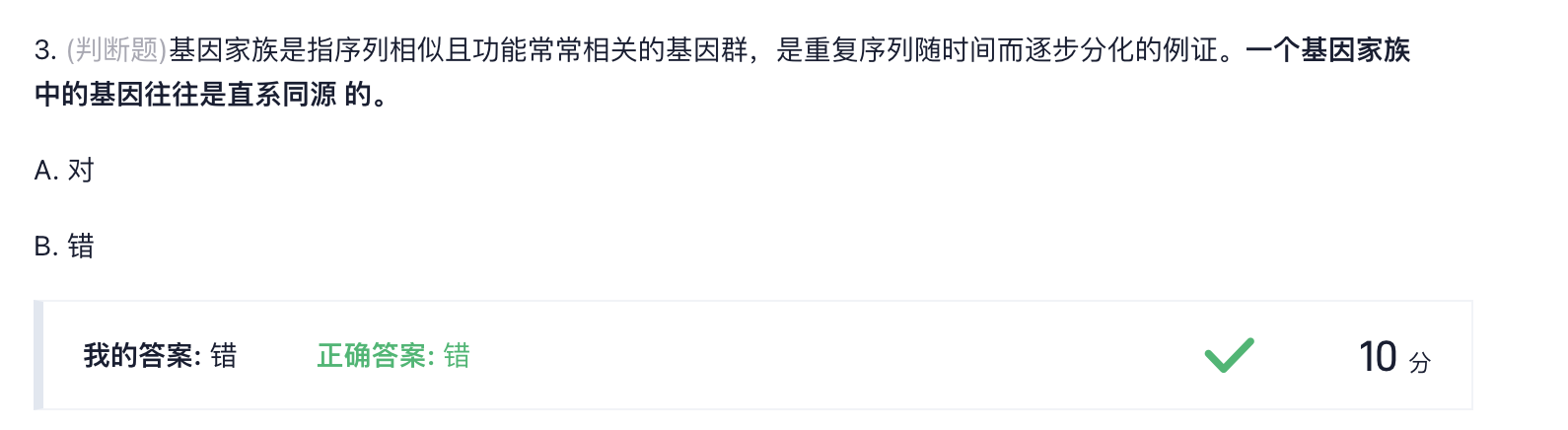

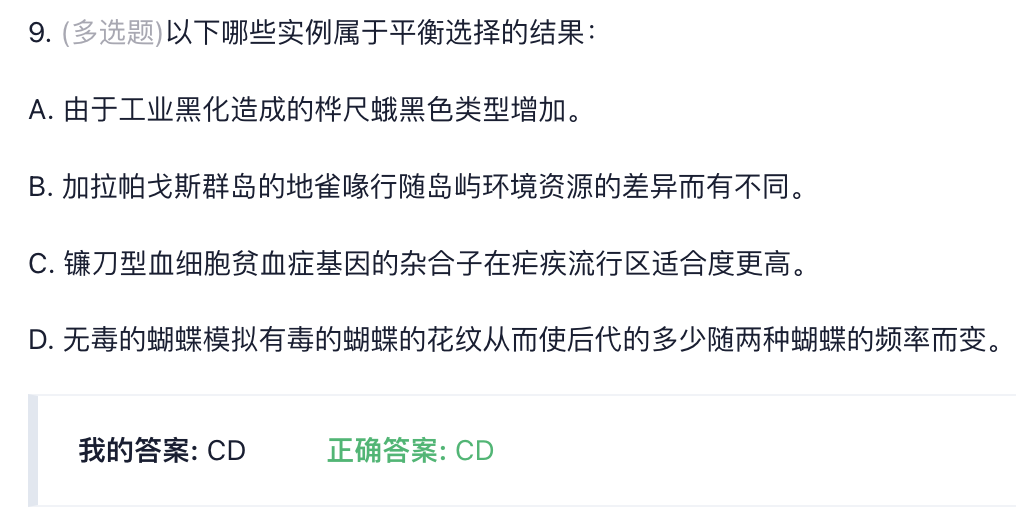

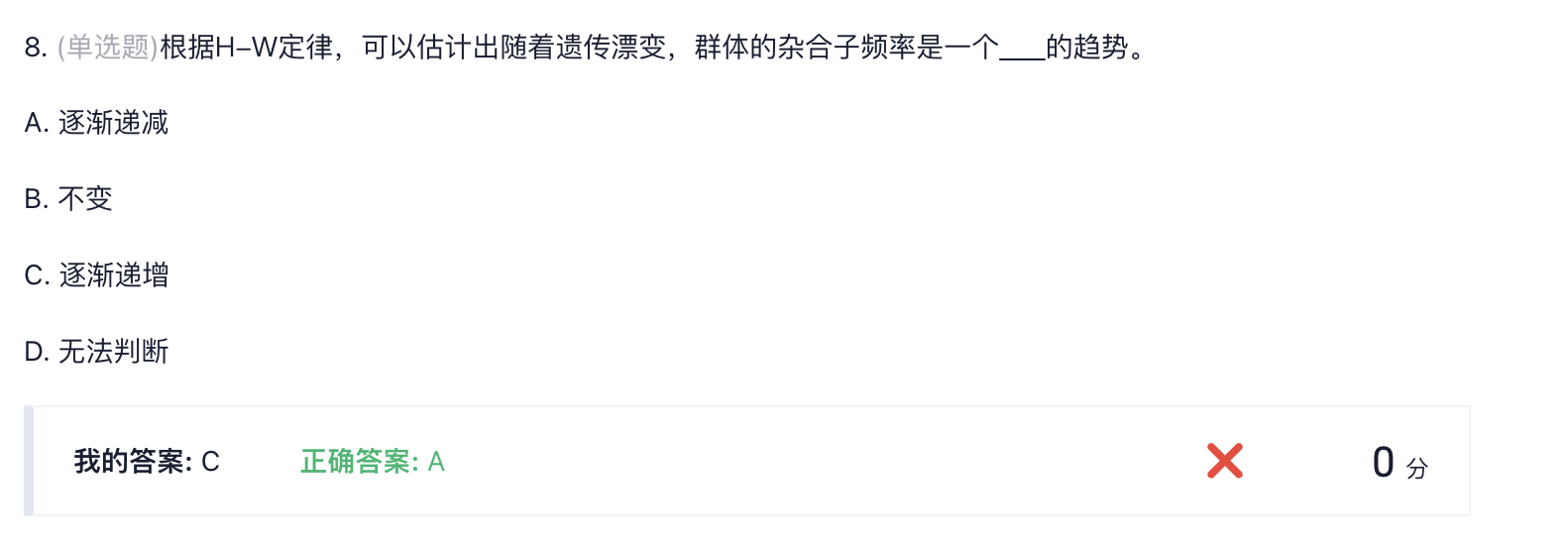

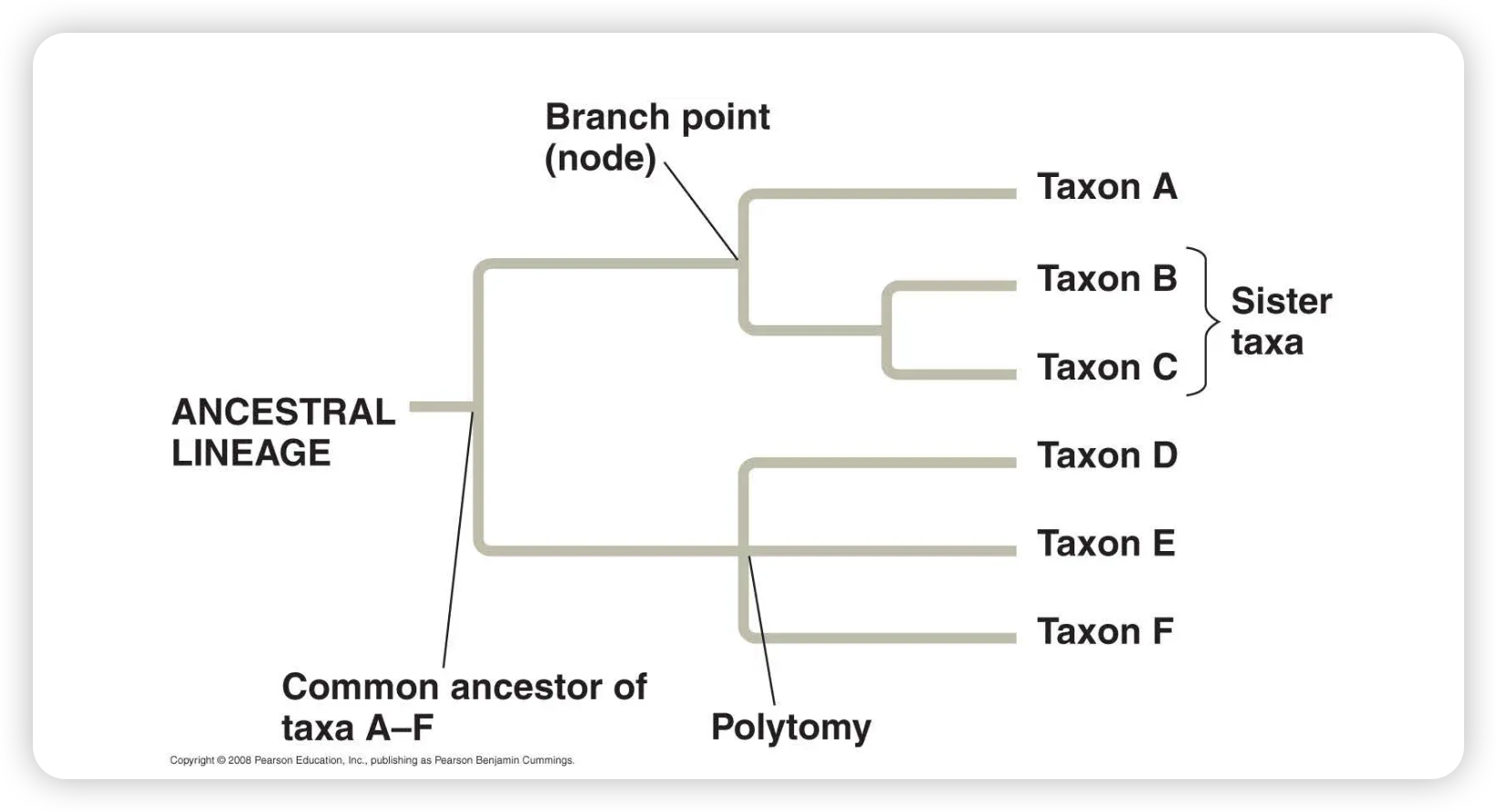

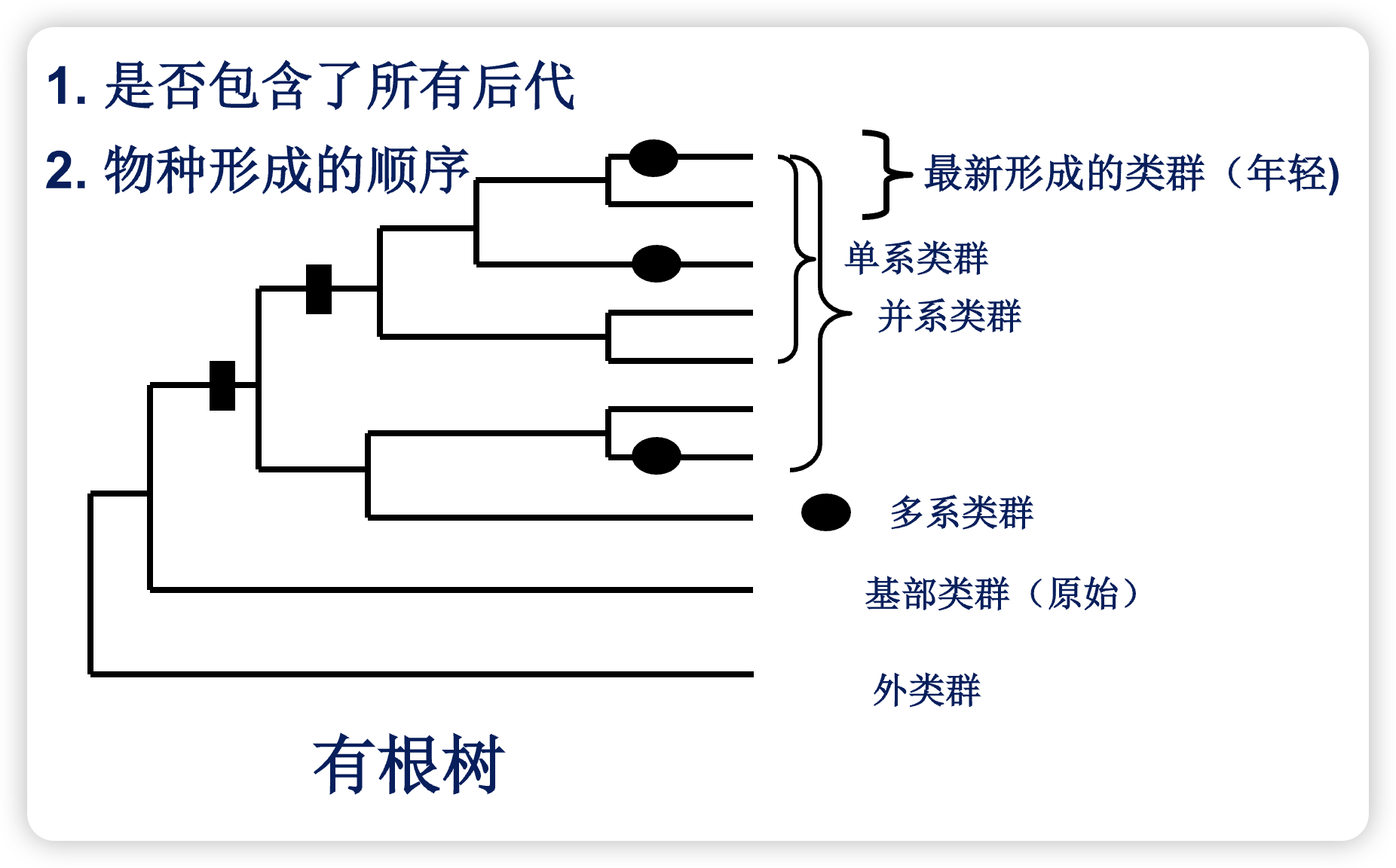

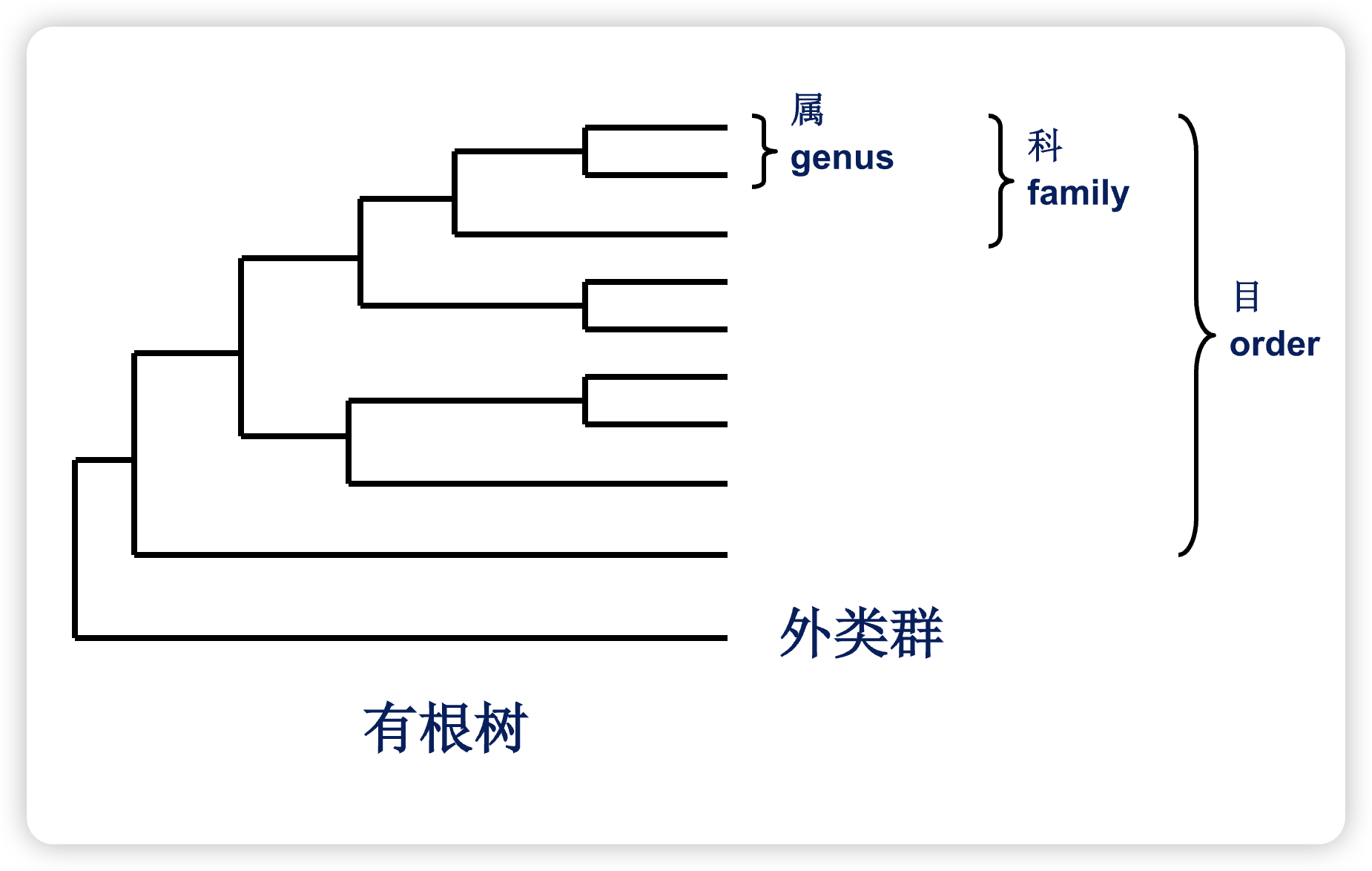

Loading... 博客上的排版比较乱,需要全部资料的可以获取PDF:[生物进化学](https://gitee.com/liueic/biology-notes/raw/master/%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%BF%9B%E5%8C%96%E5%AD%A6/%E8%BF%9B%E5%8C%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E7%AC%94%E8%AE%B0.pdf) # 第一章 绪论 19世纪自然科学的三大发现 1. 细胞学说 2. 能量守恒和转化定律 3. 生物进化论 ## 一、进化论是生命科学基础的基础 ## 二、演化(evolution)的定义 1774年由德国胚胎学家A. von Haller提出 先成论,这个观点本身是错误的 先成论(preformation theory)是一种早期胚胎发育理论,由德国胚胎学家A. von Haller于1774年提出。该理论认为生物体的所有结构和器官在受精卵或配子中已经预先形成,发育过程只是这些微小结构的生长和扩大。 进化本身没有“先进”的意思 物质从无序到有序,从同质到无序,从简单到复杂 **有变化的传衍**(descent with modification): 生物特征代代相传,略有变化;或生物在形态、生理和行为上发生的**世代之间**、**十分缓慢**、**可遗传的变化**。 ## 三、生物演化理论的发展历史 生物演化理论发展史围绕: - 生物是否有变化 - 变化如何传递 - 机制是什么 - 动力是什么 ## 四、生物演化研究的一些特点 - 不可重复性 - 化石材料的不完整性和可遇不可求 - 人的生命时间有限 - 不同学派很常见(如形态特征极性的判断) - 综合性 ## 五、演化论学习的目的 进化理论框架为我们人类自身的许多问题提供了答案 # 第二章 进化论的若干概念和主要流派 ## 达尔文之前的进化思想和理论 - 柏拉图:本质主义哲学,认为变异是偶然发生的不完美; - 亚里士多德:目的论,物种具有固有的属性; - 林奈:物种不变论,《自然系统》建立了现代分类学的框架; - 布丰:变化论,36卷的《自然史》; - 18世纪初,启蒙哲学运动,受牛顿对物理现象解释的启发,天文学和地质学发现奠定了进化思想的根基; # 第一节 拉马克和达尔文的进化思想 ## 拉马克 第一个完整提出进化理论的人,代表了18世纪进化思想的巅峰 ### 拉马克进化学说的主要内容 1. 每一个物种都分别自发地产生于非生命物质,都起始于生命之链的底部。(生物的高等和低等 2. 物种之间彼此不同是由于不同物种有不同需求,从而使某些器官或附属物会比另外一些器官或者附属物使用更加频繁。 3. 经常使用的器官会吸收更多的“神经液”用进废退 4. 个体的在一生中所获得的改变是可以遗传的,这一原则被称为获得性遗传 ### 拉马克进化理论 ### 拉马克的物种进化模式 ### 新拉马克主义 - 物种生来就有不断完善的天赋 - 进化是单向的,由简单至复杂 - 获得遗传——生殖细胞会得到生长过程中的所有事件 ### 拉马克的进化论是否一无是处? 基因或基因启动子的甲基化现象——表观遗传 ## 达尔文 ### 达尔文进化思想的形成 ### 物种起源主要观点:(主要强调斗争 1. 生物是进化的:生物谱系的特征随时间而变化 - 驯养环境下动物的变异 - 自然条件下的变异 - 生物多样性是自然选择的结果 2. 生存竞争 - 个体产生尽量多的后代 - 动植物关系很复杂 - 同种个体竞争最激烈 - 自然界中的战争和死亡是短暂的,茁壮、健康、快乐生物得以生存、繁衍 3. 自然选择,即最适者生存 - 存在有益的变异 - 含有上述变异的个体在生存竞争中占优势,将被保留 - 这样的变异会被遗传给下一代 4. 性选择 - 选择最强壮、最适应、最能吸引异性的**雄性** - 后代变异越大,成功的可能性越大,也会导致灭绝 5. 生命之树,共同祖先 - 生物的起源:单一 - 生物是否会灭绝:是 ### 达尔文对他的演化理论难点的解答 - 缺少物种之间的过渡类型 过渡类型一般生存空间小,竞争能力弱,少见 - 具有特殊习性或结构的生物的起源和转变 - 极度完善和复杂的器官 如:眼睛 不是一步演化而来,而是经过了漫长的阶段 ### 达尔文对变异机理的解释 - 用进废退 - 生物一些部分变异的相关性:一些在生产发育过程中密切相关的部分,一部分改变,另一部分也跟着改变 - 与自然选择相关 - 与自然选择没什么关系(波斯猫:连锁 - 变化不断积累,使得物种相应习性有关的结构得以改变 - 遗传机制:融合遗传(最大的错误 融合遗传是达尔文对变异机理解释中的一个概念,被认为是达尔文理论中最大的错误之一。这个概念是达尔文用来解释遗传机制的,但后来被证明是不正确的。 融合遗传的概念认为,后代的特征是父母特征的融合或混合。这种观点认为,如果一个高个子和一个矮个子生孩子,那么孩子的身高会是父母身高的平均值。然而,这种解释无法解释为什么某些特征会在几代之后重新出现,也无法解释遗传的离散性。 这个概念后来被孟德尔的遗传定律所取代,孟德尔的工作展示了遗传是通过离散的单位(我们现在称之为基因)进行的,而不是特征的简单融合。 ## 拉马克 vs 达尔文 # 第二节 现代进化论的理论来源与生物进化论的若干流派 ## 达尔文之后的进化理论 - 新拉马克主义 - 定向进化 - 突变论 - 新达尔文主义 ## 细胞遗传学的发展对达尔文演化论的贡献 1. 19世纪后期,以德国为主的科学家发现了细胞的有丝分裂、减数分裂,以及染色体的重组现象 2. 新达尔文主义 3. 种质学说 ### 新达尔文主义的主要内容 1. 把自然选择强调为进化的主因素 2. 反对获得性遗传 ### 意义 宏观转微观 ## 达尔文式生物演化的遗传基础 1. 孟德尔遗传定律的再发现(1900年) 2. 1902年证实了染色体是基因的载体 ## 孟德尔成就的条件 - 天生的才能 - 青年的果断 - 壮年的坚持 - 纳博的支持 ## 分子生物学的发展对达尔文的演化论的贡献 - 基因是一个DNA分子 - 基因突变的机制 ### 伟大的综合 群体遗传学家将达尔文遗传学综合起来 ### 综合进化学的主要内容 1. 群体是生物进化的基本单位 2. 突变、选择和隔离是物种形成和生物进化的机制 3. 自然选择是连接物种基因库和环境的纽带 ## 几个重要概念 1. Populations(种群,群体,居群) - 存在于一定时间和空间的能相互交配的同一物种个体之和 1. 等位基因(Allele) - 针对同一物种 - 必须是在同源位点的基因 1. 基因的多态性 2. 基因频率和基因型频率之间的关系 群体遗传学的主要研究方法:观察基因型频率,将实验数据与预测的数据进行比较,“测量”演化和选择压力 ### 群体中基因的“行为”:Hardy-Weinberg平衡 [哈代-温伯格定律 - 维基百科,自由的百科全书](https://zh.wikipedia.org/zh-hans/哈代-温伯格定律) > 一个[族群](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E7%BE%A4)在理想情况(不受特定的干扰因素影响,如非[随机交配](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E4%BA%A4%E9%85%8D)、[天择](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%8B%A9)、族群迁移、[突变](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%81%E5%8F%98)或群体大小有限),经过多个[世代](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E4%BB%A3),[基因频率](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E9%A2%91%E7%8E%87)与[基因型频率](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E5%9E%8B%E9%A2%91%E7%8E%87)会保持恒定并处于稳定的平衡状态。 $p^2+2pq+q^2=1$ 要考虑$s$(选择系数):$p^2+2pq+q^2(1-s)=1-sq^2$ 一个种群如果满足哈代-温伯格定律,则不能够进化 ### 新进化论之后的进化生物学 - 新综合理论 - 间断平衡学说 - 新灾变说 - 中性学说 ## 爆发式:间断平衡学说 - 生物进化不连续,由短期极速进化和长期相对静止的条件 演化的定义: - 生物特征代代相传,略有改变; - 生物在形态、生理和行为上发生的世代之间、十分缓慢、可遗传的变化 演化的必要条件: - 可遗传的变异 - 选择 ## 变异的来源 基因突变:一般指点突变 染色体重组:父本、母本染色体片段重组 染色体畸变:染色体片段插入、缺失、重排 基因组重复:整套遗传物质复制一份/多份 基因突变具有:“不定向性和随机性” **突变是具有热点的,对于生命活动至关重要的基因突变频率更低** 突变为自然选择提供了素材 ## 自然选择(繁殖) 达尔文定义:生物在自然界适者生存中,适者能够生存和生殖,不适者被淘汰的现象 1. 对“最适者”的理解问题 那些能留下最多后代的类型才是“最适者” 在斗争中取胜者不一定是最适者,只有遗传下去才有意义,把“适者生存”理解为“优胜劣汰”是不全面的 2. 关于进化单位的问题 只有相互繁殖的群体(即孟德尔式的群体)才能保持一个相对稳定的基因库 进化的单位不是个体而是群体(种群) 3. 选择的模式问题(选择只选择性状) 自然界中还存在着多种其他的选择模式或机制 对于“自然选择起着筛子作用”这样的理解,就有加以说明的必要 修正后定义:不同基因型的有差异的延续 自然选择个体的特征: - 竞争能力 - 生育力 自然选择发生的条件: - 种群内存在着不同的基因型和表型和个体 - 不同基因型,存在适合度 - 存在繁殖过剩 ## 选择的基本类型 ### 定向选择 某种等位基因被自然选择“留下”,而其他则被淘汰,某种等位基因的频率向单一方向“移动” 例子: - 工业化造成的黑蛾 - 病原菌对抗生素的拮抗特性 - 有害昆虫对杀虫剂的拮抗作用 ### 稳定选择 针对某个特征的选择,处于中间型的特性被自然选择保留,将降低遗传多样性 例子: - 婴儿出生体重 ### 间断选择 间断选择是自然选择的一种类型。根据内容,间断选择的特点是: - 自然选择同时"选留"两个极端类型的特征 - 这种选择会增加基因的遗传多样性 间断选择的例子包括: - 果蝇体节上刚毛数的间断选择 - 大耳马蹄蝠的回声定位(涉及选择性交配) 间断选择与其他类型的选择(如定向选择和稳定选择)不同,它倾向于保留两个极端的特征,而不是单一方向的特征或中间型特征。这种选择方式可能导致种群内部出现明显的分化,从而增加遗传多样性。 自然选择同时“选留”两个极端类型的特征,会增加基因的遗传多样性 ### 平衡选择 一种维持种群中遗传多样性的自然选择形式 1. 频率依赖性遗传 1. 频率依赖性负选择:频率越高,所留后代越少 2. 频率依赖性正选择:频率越高,所留后代越多 2. 杂合子具有选择优势 选择优势和杂交优势的区别: 例子: 镰刀型红细胞贫血症在疟疾流行区的选择优势 3. 多样化选择 例子: Hla基因与人类免疫相关(识别抗原),在人群中存在高达9%的多样性,即存在很多等位基因 4. 正选择、负选择 1. 正选择 自然选择“选留”一些稀少的等位基因 2. 负选择 自然选择淘汰了一些稀少的等位基因 ### 自然选择的条件 - 可遗传的变异 - 变化的条件 ### 自然选择的结果 适应环境 ### 自然选择的一些特例 特例1:性选择 [《windowbird》(维达雀](%E6%96%87%E7%8C%AE%E9%98%85%E8%AF%BB%20521d5fa1237f4cb5b0ef075a0306d8d7/%E3%80%8Awindowbird%E3%80%8B%EF%BC%88%E7%BB%B4%E8%BE%BE%E9%9B%80%20d143e2ed9afb42238040d73351fb54c0.md) 特例2:人工选择 ## 个体的迁徙 基因流:基因的迁移 基因流的形式: - 植物:花粉、种子 - 动物:种群首领的更替,新成员的加入 基因流的结果:世界“大同” 当迁徙者的等位基因频率与当地种群有差异时,可以改变当地种群基因的频率 基因流得作用效果取决于多种因素,如果迁入基因有利,则会被保留;如果不甚,基因淘汰的速度也是较慢的 ## 基因漂移 小种群:世代之间基因频率的随机变化 遗传漂变:在一个有限的群体内,因为存在对配子库配子的随机抽样,导致下一世代的**中性突变**的基因频率与上一世代存在随机的误差 条件: - 可遗传的变异 - 小种群 基因漂变的结果:所有可遗传的变异被保留和固定的概率相同(与基因生存率无关 ### **(1)先锋者效应** 由少数几个携带有亲本种群中部分遗传变异的种群建立起新的种群,新种群中的基因频率偏离原来的亲本种群 新群体中的基因更多的偏向于**先锋者**的基因 ### (2)瓶颈效应 一个大的种群缩小后再扩大后,由于小的种群中基因频率未能全面代表原来亲本种群所造成的后果 ## 不均等交配 交配方式: - 随机交配 - 选择交配 近亲交配的后果: 1. 纯合率增加,遗传组成的复杂性降低,减弱了种群应对外部选择的能力 2. 隐性基因得以表现 3. 也是种群进化的力量 ## 中性选择 基于分子突变都是中性这一事实 中性突变完全凭借偶然的机会在种群中固定或消失,与自然选择无关 ### 中性选择的条件 1. 可遗传的变异,这些突变对生物的生存和繁殖无益处也无害处;即使有,也非常小 2. 小种群 ### 中性选择的结果 对生物的生存和繁殖无影响,或影响很小的遗传性状都被保留 # 总结 ## Hary-Weinberg平衡 ### 平衡条件 在无突变、无自然选择、无迁移、随机交配、大群体的情况下: 基因型频率符合遗传平衡定律: $p^2+2pq+q^2=1$ AA Aa aa H-W平衡的意义——进化的各种因素  --- ## 习题解析  自然选择并不是简单的 **“去掉有害,保留有利”**,而是更复杂的动态适应过程 1. “有害”与“有利”是相对的 2. 并非简单的除去与保留的过程 3. 有中性突变的存在 ---  由于 **“重复序列”** 而产生逐渐分化属于**并系同源**,随着**新物种产生**而产生的基因属于**直系同源** ---  ---  **B 项:地雀喙行随环境资源差异而不同** - 这是 **分裂选择** 或 **生态选择** 的结果,而非平衡选择。不同的喙形因环境资源的不同而适应不同的生态位。 # 生物的适应 选择系数:淘汰系数 适合性:基因与表型对环境的适应性 ### 适应的实例 蛇类的头骨 兰花的花器官 雄性红背蜘蛛交配后被雌蛛吃掉 ### 自然选择与适应 自然选择介导演化发生的条件: - 特征上存在差异,表型变异 - 适合度不同 - 适合度可以遗传给后代 自然选择作用与不同表型的生物实体在适合度上的本质差异 ### 自然选择的结果 **适应**:某种生物的结构、行为及其有机物质的功能有助于它顺利在自然环境中生存 **适合度**:某种基因型产生后代的相对能力 **选择系数**:和适合度相反 ### 如何研究“适应” 1. 选定一个(些)特征 2. 提出假设 3. 验证(观察/实验) ### 适应不是十全十美的 1. 适应是生物在自然选择的长期作用下产生的 2. 适应受遗传背景的限制,杂合子具有选择优势的例子:镰刀性细胞贫血症 3. 适应受到个体发育的限制,一个基因可能控制多个性状 ### 适应是相对的 - 不会“无中生有” - 针对一定的环境 - 有一定的代价 - 以繁殖的成功率为代价 一方面遗传基础有其稳定性,一切已形成的适应一般落后于改变着的环境条件(适应落后于环境 ## 不同层次上的选择和适应 - 基因 - 细胞 - 器官 - 个体 - 种群 - “种”以上的层次 ### 基因水平 按照基因意愿进入到相对应的生殖细胞,带有基因的生殖细胞可能致死 ### 细胞及器官水平 实际例子很少,比如多细胞生物的细胞系之间,这是肿瘤发生的基础 肿瘤细胞突变率加大,拥有不同突变基因的细胞增殖速度可能会有差异;有的细胞会迁移(奠基者效应),最终的结果可能是以整个生物体的逝去为代价 ### 个体及种群水平 英国曼彻斯特“黑、白”蛾 个体受选择,种群为适应性状或基因型多样性的载体,物种为受益(害)者 个体选择要大于群选择 ### 选择和适应的特例 家族选择和族群选择 虽然一些特性对拥有这些特性的个体不利,但因对家族或族群的生存有利而得以代代相传 群选择:遗传组成不同的群被自然进行选择 ## 利他主义 为了种群或物种的利益而降低个体适应度的一种特性 在自然选择的角度上来说,利他主义很难存在 共享遗传物质,从基因的亲缘系数中进行定性考虑 利他主义的例子: - 放哨的大雁 - 鸟类姐姐对弟妹的呵护 - 蜜蜂🐝 ## 物种选择 当讨论的是物种时,生物群之间的选择就被称为物种选择,物种选择不会影响生物的适应性,但会影响全球生物的差异——生物特征的多样性 ## 结论 1. 并不是所有的进化过程都是自然选择 1. 先锋者效应 2. 瓶颈效应 3. 遗传漂变 2. 并不是所有的特征都能找到合理的解释 1. 有些有害的基因是因为“搭车”而被保留下来 2. 理化因素的影响 [中性演化理论 | 维基百科](https://zh.wikipedia.org/wiki/中性演化理論) # 一、自然界中的基因突变 自然选择的基础:遗传变异 不断变化的环境 遗传变异的类型: - 染色体重组 - 染色体突变(核型的改变:多倍化、染色体数目的变化、重排) - 基因(碱基)突变(转换、颠换、移码) Dobzhansky的果蝇实验:从野外捉自然健康果蝇,不断近亲交配(隐性基因纯合) ## 二、基因突变的基础 1953年,沃森、克里克 60年代,等位酶的发现,由不同等位基因编码、可以用电泳区分的同一种酶 ## 三、中性理论的提出 ### 中性理论的假设 一个哺乳动物有20个独立分配的位点,每个位点有两个等位基因 ### 非达尔文主义(Non-Darwinian Evolution) 密码子的第三位变化更快 兼并性 ### 解释 存在很多选择上中性的等位基因,它们的频率由突变率和遗传漂变而定 遗传漂变:在有限数量的后代中,由于取样误差,基因频率和基因型频率随机波动,都有可能不同于上一代 基因频率的随机波动(随机游荡) 蛋白质的多态性是由选择上中性或接近中性的等位基因被遗传漂变随机固定的 固定:种群中同一代的所有个体共享一种突变的等位基因 ### 遗传漂变及其重要性 自然选择和遗传漂变都是进化的重要力量 ### 遗传漂变决定群体的杂合度 $H=2p(1-p)$ 一个位点上的遗传变异会不断下降并且最终丢失,杂合体的频率随着一个等位基因频率更接近于1(而另一个等位基因频率更接近于0)而下降 杂合度下降的速率通常被用作衡量一个种群内遗传漂变速率的指标 ### 遗传漂变的主要表现形式 - 岛屿效应 - 瓶颈效应 - 奠基者效应 ### 有效种群大小 影响$N_e$的因素 - 性别的比率,性别种群少的个体对下一代的基因频率贡献大 - 种群大小的波动,应考虑种群的历史发展(瓶颈效应) - 实际上参与生育的个体 ### 遗传漂变中$s$的定义及计算 绝对中性:$s=0$ 被选择:$s>0$ 被淘汰:$s<0$ 每代的进化改变(从被固定的突变体的角度): $k=2Nu/p$ $u$:每代、每个配子的突变速率 $N$:群体中的个体数 每代群体中新的突变:$2Nu$ $p$:每个突变在群体中被固定的概率 中性的等位基因被固定的概率为该基因的概率 对于新发生的突变而言,每代被固定在种群中的中性突变的概率$p=1/2N$ 因此当$s$等于或趋于零,即中性选择时,任何一代中产生中性突变在将来被固定下来的数目: $k=(2Nu)/(1/2N)=u$,即与群体大小无关 平均来说,中性突变大约需要$4N_e$代才能在种群中固定 当$|s|$不是等于或趋于零时,此时与种群大小有关 **突变的数量存在被低估的风险**——多击 通过假基因、其他非翻译序列及四倍简并的第三碱基位置的种间比较 假基因:重复——失去功能(对于机体功能无影响选择压力小) ### 突变率的进化意义 将所有的基因加和后,突变带来的影响还是非常可观的 不同基因及不同染色体区域的突变率各不相同,受到环境甚至基因本身的影响(特异性免疫细胞 ### 木村中性理论的主要内容 1. 突变大多数是中性,它不影响核酸和蛋白质的功能,对生物个体的生存既无好处也无坏处 2. 中性突变通过随机的遗传漂变在种群下固定下来,在分子水平上自然选择不起作用 3. 进化速率由中性突变的速率所决定,也就是由核苷酸和氨基酸的置换率所决定,它对所有的生物几乎都是恒定的 ### 总结 中性突变,随机选择 - 承认负选择 - 反对正选择(错误) - 强调功能约束 - 功能的约束造成不同基因突变速率不一样 - 功能重要的部分变化会影响其功能,大多数的变化均受负选择的作用 - 功能不很重要的变化不影响其功能 ### 近中性演化理论 1. 新突变的概率受到遗传漂变和选择的共同影响 2. 一些突变具有微小的害处和好处,也一样受到基因漂变的影响,都有可能被固定下来 ## 分子进化的主要研究内容 1. 经典进化和分子进化的区别 1. 经典进化:表型 2. DNA、RNA、蛋白质分子 2. 分子进化的一些术语 1. 一致性(identity):两个序列中完全相同的部分(保守) 2. 相似性(similarity):特征相像,但是来源不明确(理化性质相似,对蛋白质性质影响不大) 3. 同源性:来自于同一个祖先 4. 如果两个基因或蛋白质的序列一致性或相似性很高 1. DNA的一致性60%以上 2. 氨基酸的一致性30%以上 3. 它们具有相同或相似的生物学功能 4. 同源 1. 直系同源:随着新物种的产生而产生的同源基因(纵向) 2. 并系同源:由基因的重复而产生的同源基因(横向) 3. 分子演化速率的计算 1. 蛋白质(氨基酸)水平的演化速率 1. 必须有两个或两个以上的同源序列,氨基酸代替速率是相对的 2. 每个氨基酸就是一个位点,空位不算 2. 分化的时间越短,差异越小 3. 分子钟(匀速演化 ## “选择” ### **1. 什么是“选择”?** 在生物进化中,**选择(Selection)** 是自然选择的一种机制,通过差异化的生存和繁殖,让某些基因型或表型在种群中更有优势,从而改变基因的频率。 - **作用机制**:有些突变使个体更适应环境,这些突变被保留,而不适应环境的突变可能被淘汰。 - **核心点**:选择并不直接作用于基因,而是通过生物表现出来的性状(表型)来间接影响基因。 --- ### **2. 负选择(Negative Selection / Purifying Selection)** **定义**:负选择也叫**纯化选择**,是自然选择的一种形式,旨在去除 **对生物有害的突变**,从而保持基因组功能的稳定性。 - **机制**: - 生物体中出现的 **有害突变** 会降低其适应度(比如导致疾病、降低生殖能力)。 - 自然选择通过减少这些个体的生存和繁殖机会,减少有害突变在种群中的传播。 - **结果**:长期负选择可以清除有害突变,使基因组保持稳定。 - **适用范围**: - 重要的基因区域(如蛋白活性位点)会受到强烈负选择,因为这些区域突变会破坏功能。 - 较不重要的区域(如非编码区)会受负选择较弱。 - **例子**: 1. **蛋白质核心区域**:活性位点突变往往有害,负选择会清除这类突变。 2. **人类遗传病突变**:严重影响生存的遗传病突变往往因负选择而维持低频率。 --- ### **3. 正选择(Positive Selection)** **定义**:正选择指 **保留对生物有利的突变** 的过程,能够增强个体的生存和繁殖能力,从而使这些突变在种群中传播开来。 - **机制**: - 生物体出现的 **有利突变** 提高了适应度(如更强的捕食能力、抗病能力等)。 - 自然选择倾向于增加这些有利基因在种群中的频率。 - **结果**:正选择导致基因频率朝着更适合环境方向变化,驱动物种进化。 - **例子**: 1. **抗药性基因**:细菌中抗生素抗性基因的扩散是正选择的结果。 2. **人类皮肤色素演化**:浅色皮肤更适合吸收维生素D,在寒冷地区受到正选择。 3. **镰刀型血红蛋白突变(部分正选择)**:在疟疾流行区,杂合子个体因更强的抗疟疾能力被选择保留。 --- ### **4. 选择的比较与联系** | **类型** | **作用方向** | **选择目标** | **结果** | **例子** | | ------- | ----------- | ------------- | -------------- | ------------ | | **选择** | 突变是否提高生物适应度 | 适应度更高的突变被保留 | 决定基因频率变化方向 | 生物适应性变化 | | **负选择** | 清除对生物有害的突变 | 去除有害突变,保护重要功能 | 基因组稳定,减少功能有害突变 | 遗传病突变频率较低 | | **正选择** | 保留对生物有利的突变 | 增加有益突变频率 | 驱动进化、提高适应性 | 抗生素抗性、皮肤色素演化 | --- ### **5. 负选择与正选择的共同作用** 自然界中的选择机制是复杂的,正选择和负选择常常同时存在,并共同塑造生物的基因组和性状: - **负选择**:保证基因的稳定性,减少有害突变。 - **正选择**:推动进化,产生新的适应性性状。 例如,人类基因组中与疾病相关的基因受到 **负选择**,而与环境适应(如高原耐缺氧能力)相关的基因则受到 **正选择**。 --- ### 总结 1. **选择** 是自然选择的过程,决定了基因变异的命运。 2. **负选择** 保持基因稳定,淘汰有害突变。 3. **正选择** 驱动进化,传播有利突变。 ---  在不考虑**遗传漂变**的情况下,根据**H-W定律**,群体的杂合子频率是不变的,可是参考**遗传漂变**之后,$q$和$p$就可能随着遗传漂变,等位基因开始波动,从而使得$q$或者$p$中的基因频率偏向0或者1,从而杂合子频率降低 ---  注意这里的关键词:**分子**,对于分子而言,不同生物中可能由于代谢率,世代时间、环境压力等原因而出现不同 ---  种群的实际大小$N$与有效大小$N_{e}$不等同 # 一、物种及物种的形成 **Speciation event**:生物演化及遗传变异固定的重要环节 ### 变异 - 自然选择——固定有利变异,淘汰不利变异 - 遗传漂变——随机固定(各种变异) - 中性选择——随机固定(中性的变异) 变异的产生——变异的积累和不均等传递——物种形成 微进化——物种形成——宏进化 1. **是否有物种:** 属于分类学中的一个概念,自然界中的物种是连续的变异 2. **什么是物种:** 要根据不同的场合 3. **物种的不同的定义:** a. **表征种的概念**(形态或模式种):形态上相似的一类生物 - 人为性很强,没有任何遗传学、发育背景 - 没有一个一致公认的标准 - 较为实用 b. **生物种的概念**(生殖隔离):有潜在的相互交配能力的自然种群,且后代可育 - 科学性强,现较为流行的概念 - 不能用于快速鉴定物种 - 不适用于无性繁殖的物种及化石物种 **特殊例子**:美国红狼,采其线粒体DNA进行鉴定 c. **识别种的概念**(间接的生殖隔离):共有一种交配信号(声音、形态、信息素)的生物 - 适用于动物,且要求有课记录及识别的信号 d. **生态种的概念**:生存在相同的生态龛(生态位)的个体之和 - 解释同一物种的形态相似性,特殊生境的物种受到很强的自然选择 - 平行演化(法国曼彻斯特灰白蛾) e. **系统发生种的概念** - 不可分的、有别于其他分类阶元的生物集群,并且具有祖先和后裔的传承关系 - 物种是具有共同祖先的最小单系类群 - 对有性和无性都适用 4. **物种的概括** 物种是一群生殖上不相互隔离、在某种生境中同一选择压力下形成的、具有相似形态学特征的生物个体总称,在宗谱线上代表有一定的分支 5. **谱系** 由一个祖先(物种)所产生的所有后代(物种)及其相互关系  6. **物种是如何产生的** 可遗传的变异:为物种形成提供原材料 选择:影响物种形成的方向 最根本的原因:生殖隔离 **生殖隔离是如何产生的?** - 异域(allopathic)隔离(再分区成种事件) - 异域隔离后果: - 合子前隔离:(鹅掌秋) - 地理隔离 - 时间隔离 - 机械隔离:形态隔离,指的是生殖器或花器部分再形态上的差异而出现的隔离 - 胚子隔离:即一个物种的精子或花粉不能被吸引到花珠 - 合子后隔离:能交配、杂种不活、杂种不育、杂种体败坏、杂交后代不可育 - 两个居群交配的后代存活力活生育力差,自然选择将加速生殖隔离 - 分布区边缘物种及岛屿物种的分化 - 周边(边缘)物种形成学说(类似于奠基者效应) - 连接域(parapatric)隔离(领域) - 分化的两个物种呈连续状分布 - 但杂交带也许是异域隔离后两个种重新“会面”的结果 - 杂交带的命运 1. 可以一直存在 2. 自然选择青睐选择强化合子前隔离的 - 现实中很少 - 同域隔离 如果基因交换的生物学障碍出现在最初为随机交配的种群中,并且没有任何初始中应具备的空间隔离的话,物种形成就是同域的 原理上说是可能的,但在现实中更少,主要存在于**昆虫**和**寄生动物**中 - 对遗传隔离的原因、机制的解释: - 遗传隔离是遗传分化的“副产物” - 遗传隔离是自然选择下产生的,如果同一个物种两个居群交配的后代存活力或生育力差,自然选择将加速生殖隔离 - 成种基因:造成遗传隔离的基因  ## 二、物种形成 1. **渐进式:达尔文主义** 2. **突发式:Goldschmidt** - 源于一些大的变化 3. **爆发式:间断平衡学说** - 物种形成“直线”分支式的 - 新物种的形成多在“亲本”物种分布的周围形成 **弱点**:缺少分子遗传证据 物种产生的速度不均一: - 多数遗传物质的变异是一缓慢的过程,并不断积累 - 环境的变化不可预测 ## 三、物种的灭绝 - 定义:在过去的50年里,在**野外**再也未被发现的物种 1. **灭绝的类型** 从谱系的角度 - 真灭绝:一个谱系(lineage)的灭绝 - 假灭绝:由于新物种产生而造成的 从物种的角度 - 全部灭绝:地球上任何地方均没有该物种的存在 - 野外灭绝:人工饲养,但野外不存在 - 局部灭绝:某个地区不存在,而其他地区存在 - 亚种灭绝:一个物种中某(几)个亚种不存在 2. **灭绝的原因** - 内部: 生物本身的特性决定——人类对其生境的破坏 - 外部: 生物生存所需要生境被破坏 寄生生物 高度特化的生物 高度依赖昆虫传粉的植物,或具有特化结构的生物 3. **灭绝的规模** 局部——小灭绝 全球——大灭绝 地球上生物进化史五(六)次大灭绝 - 奥陶纪 - 泥盆纪 - 二叠纪 - 三叠纪 - 白垩纪 4. **功能性灭绝**  ## 课后思考 生物为什么以物种的形式存在?或者从生物圈的角度说,物种存在的意义是什么?我们为什么要保护生物的多样性? 1. 物种间的生殖隔离保证了生物类型的稳定性 没有种间隔离的杂交会使得生物失去适应环境的能力 2. 物种是生态系统中的功能单位 物种是生态系统中能量和信息传递的单位 3. 物种形成使生物界具备了多样性 生物生存环境具有变化性和异质性,生物的不连续性是对环境不连续性(异质性)的适应对策 物种形成也为新的生物类型提供了新的进化起点 物种的更替和种间关系的改变可以使生态系统适应变化的环境。 # 系统发育(发生)的重建——追溯生物的进化史 ## 一、一些术语 1. 系统发育(发生) 某个生物类群的演化历史 2. 系统发生树 用图像对上述演化历史进行总结,记录了物种之间的相互关系 - 有根树(rooted tree):有确定的最早的共同祖先,物种形成的顺序 - 无根树(unrooted tree):不能确定最早的共同祖先,只能确定相互关系 - 谱系:树中每一个线段为一个谱系 - 进化支(node):任意祖先所有后代进化形成一个进化支,也叫单系群 - 姐妹群:起源于一个共同祖先的两个进化支叫做姐妹群  3. 祖征:与祖先特征状态相似的特征——“古老的特征” 恐龙:尾椎骨多余26 4. 衍征:由祖先特征演化而来的、又与其状态不同的特征 —— 一个特征在演化过程中产生了新状态, “后来”产生的 恐龙:尾椎骨少于26 5. 共有衍征:后来 “祖征”和“衍征”是相对的,要看构建的系统发生树是什么 1. 趋异演化:可以导致新物种形成的类群间差异 2. 平行演化:存在于来自于共同祖先,亲缘关系较近的不同谱系中的相似特征 澳洲的有袋类哺乳动物常被作为平行演化的例子 3. 趋同演化:存在于亲缘关系较远的不同谱系中、不是来自于共同祖先的相似特征 4. **同源与趋同**: 1. 同源性状:来源于共同祖先的相同性状 2. 趋同性状:包括了来自不同祖先的相似性状 一般用于同源性状来构建系统发生树 趋同演化产生的原因: - 进化逆转 - 相似的选择压力:由于具有相似的选择压力,相似或相同的特征状态在两个或更多的谱系中独立地演化 - 进化速度的差异 5. 简约性原则:生物进化“按照”最短的步骤进行(进化改变的步骤越少,其实际发生的可能性越大),即进化步数最少的 简约性原则建立在进化途径本身就是简约的途径上 ## 二、选择什么方法(特征)来构建系统发生树 1. 化石 - 客观、直观、真实地反映生物的过去 - 可遇不可求 - 地质年代的确定 2. 形态 - 直观、易策略 - 相似性状的性质:同源?趋同? - 行为 - 生态 - 地理位置(需要考虑到地质的变化 - 分子 人的系统发育研究 ## 三、极性的确定 特征的一些状态,谁先谁后(即祖征还是衍征)怎么确定 1. 纵向对比法:化石资料或胚胎发育 2. 横向对比法 1. 外类群分析法 外类群:一个或几个与内群物种的亲缘关系要肯定比内群物种的亲缘关系更远的分类群  在物种和数据量大的情况下,再加上有趋同进化和回复突变,将会有多个“树” ## 四、如何对待不同结果的树 ## 五、如何评价最简约树 1. 统计学方法检查,常用**bootstrap**方法 使用很多方法去构建同一种树,然后合意,若70%以上的树都支持一种分支,则较为可靠;100%为最好,50%以下则不太可靠 2. 多种方法构建系统发生树: - 距离法:根据特征相似的程度 - 简约法:最简约原则 - 最大似然法:用统计学的方法 - 贝叶斯推断法:贝叶斯算法 ## 六、有根系统发育树告诉我们什么? 1. 所研究的生物类群是否来自于同一共同祖先 - 单系类群:来自于同一最近祖先的全部后代 - 并系类群:来自于同一最近祖先的后代,但不是全部后代(一般来说含有一个完整的支) - 多系类群:来自于不同的最佳祖先 2. 有根进化树告诉我们的信息 1. 是否包含了所有后代 2. 物种形成的顺序  3. 物种之间的相互关系  4. 特征的起源及其生物学意义  5. 追踪“物种”的起源和扩散(HIV) ## 七、构建系统发生树时应注意的事项: - 外类群的选择 - 取材不能有偏向性,应该尽量考虑周全 - 根据所研究的对象选择性状 - 多用几种分析方法 - 对所研究类群有充分了解,综合考虑 ## 八、小结 1. 系统发生就是物种或分类群从共同祖先依次起源的事件的历史。它可以用系统发生树来描绘。 2. 多方面的原因可能造成在系统发生关系推断中产生错误。只有那些具有类群特异性的共享衍生特征状态才能作为系统发生关系的证据。 3. 最大简约法主张系统发生的最好估计就是用最少数目的的进化改变解释物种间差异的那棵树。DNA序列越来越多地应用于推断系统发生,一些强大的统计学方法如最大似然法和贝叶斯法可用于分析DNA序列。 4. 一个系统发生树是对进化关系的一种陈述,它是一个假说。 5. 进化过程可能使系统发生推断变得困难。两个物种间序列的核苷酸差异将只能体现实际发生的一部分核苷酸变化。缺失部分的幅度可以使用DNA进化模型来估计。 6. 经过一个漫长的进化阶段后,一个进化谱系中的任何DNA位点都可能发生多重核苷酸替换,这种现象叫做“多重替换”(multiple substitutions)/ “多击” ### 大进化 也称宏进化指的是种以上高级分类群的进化,包括一个物种向另一个物种的演变。大进化的结果是物种的生存和灭绝,而不是个体的生与死。  # 生命起源及其演化 ## 一、生命的定义 - 生理学 - 新陈代谢 - 生物化学 - 遗传学 - 热力学 ### 生命的本质特征 1. 生命的物质基础是核酸和蛋白质 2. 生命运动的物质特征是自我更新和自我复制 3. 生命的基本特征是能够遗传、变异和繁殖 4. 能够进行进化 5. 生命体系是一个耗散结构(无序到有序) 对于生命的定义不应该过于**绝对** ### 特例: 病毒、朊病毒、类病毒 普遍认为不能作为原始生命的结构 ### 对传统观念的突破 1. 在生命起源所设计的时间和空间尺度上 2. 过去被认为是生命本身的最重要的特征和生命特有的现象,在现在也被发现存在于某些物理、化学系统中 3. 对极端环境的生命的考察和研究大大突破了关于生命生存极限的传统观念 ## 二、什么时候开始形成生命 1. 原核细胞:光合细菌(35亿年,太古代) 例子:蓝细菌——层叠石 光合作用和光合微生物在35亿年前可能就存在,一般认为光合作用是相对复杂的生化反应存在 2. 化石证据 3. 真核生物:(16.5亿年,古元代) ## 三、生命是如何形成的 ### 第一种解释 上帝创造的 ### 第二种解释 从宇宙中来的 ### 第三种解释 认为生命从非生命物质中直接产生过来的 ### 现代多数人的观点 地球上的生命都在地球历史的早期,在特殊的环境条件下,通过所谓的“前生命的化学进化”过程 生命起源是一个自然历史过程,是整个物质世界(宇宙)演化的一部分 尽管生命体可能是多次起源的,但是目前已知所有生物都来自于一个已知祖先 1. 生物仅合成和使用氨基酸的L型光学同分异构体作为蛋白质的构件 2. 通用的遗传密码 3. 相同的核苷酸复制和蛋白质合成机制 4. 相同的基本代谢反应 ## 四、生命起源的阶段 ### 1. 化学进化 原始的地球环境中是无氧的还原大气(后通过蓝细菌,通过光合作用带入氧气) 英国学者H.B.S Haldane提出“原始汤(**Primordial Soup**)”的说法 **实验证明**:Miller–Urey experiment  **人们想象中的化学进化的过程**:还原性的大气 ### 2. 生物大分子的演化 最根本的问题:到底是哪类分子最早出现,形成的最大的生命? - 核酸:RNA/DNA - 蛋白质 1986年,有催化功能的RNA分子 **该学说的主要问题**: - 到目前为止只发现7种核酶,自然的核酶效率很低 - 到现在为止,还没有生命在Miller的系统中产生 **生命最早起源于外星球**? - 澳大利亚陨石中的氨基酸 - UFO? 生命的起源是一个长期争议的话题,但“人工生命”有可能在不远的将来实现 ### 生命起源阶段的主要阶段 1. 无机小分子——有机小分子 2. 有机小分子——生物大分子 3. 生物大分子——多分子体系 4. 多分子体系——原始生命 ### 3. 生命演化过程中的一些重要事件 1. 原核细胞:光合细菌(35亿年,太古代) 2. 单细胞真核生物:(27/20-10亿年) 3. 原始的多细胞生物:多细胞藻类(12亿年) ### 4. 生物进化史早期的几次“物种大辐射” 1. 前寒武纪(age of jellyfish)——埃迪卡拉化石群 “埃迪卡拉动物群”所有动物为软体动物 2. 早寒武纪——布尔吉斯化石群 寒武纪,约5.2亿年左右,后来也在世界上其他地点发现,有人称布尔吉斯的发现为“寒武纪大辐射”,又被称为“寒武纪大爆发” - 节肢动物 - 环节动物 - 脊索动物 - 棘皮动物 - 未知门类 3. 早寒武纪——澄江化石群 为寒武纪大爆发提供了重要证据 ## 小结 1. 来自现生生物的证据表明,所有生命起源于一个共同的祖先 2. 第一个生物化石追溯到约35亿年前,即在地球形成之后的大约10亿年前,我们已知最早的生命形式是原核生物 3. 真核生物在18亿年前出现,他们的线粒体和叶绿体是从内共生细菌进化而来的 4. 虽然寒武纪就已经产生了现代生物群的若干类群,但是化石记录显示大约在5.2Mya的寒武纪初期,动物类群发生了爆发式的多样性。这种快速多样性产生的原因是有争议的,但可能是遗传和生态因素综合作用的结果 # 第九章 人类的起源及演化 ## 一、人类的进化系统 1. 人科物种 广义定义:人科的所有物种,包括现存及灭绝的 按照今天主流的观点,人科包括人类和现生大猿的共同祖先、其干群中已灭绝的成员及该祖先的所以后代。这些后代包括非洲猿(黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩)及其被称为人族的姐妹群 2. 最早的、最可靠的类人猿化石来自于非洲 - 7 百万 — 6百万年:乍得猿 - 6 百万年:肯尼亚出土的土根猿 - 5 百万 — 4百万年:始祖南猿 - 4 百万年:阿纳姆南猿 - 4 百万 — 3 百万年:埃塞尔比亚,阿法南猿——Lucy 没有发现工具,脑容量小,骨骼化石的特征像猿的成分多一些,但已双腿直立,上臂长,手指卷曲,个头小 - 2.7 百万年:在非洲发现的可靠的人类祖先的化石,非洲南猿 - 2.33 百万年:能人 面部较平,脑容量增大不明显,在同一地方发现了工具,尚不清楚是否相关,现倾向放在南猿属 - 2 百万年;非洲出土,真人(非洲直立人) 脑容量增大,更适应平地,走出非洲 - 2 百万年 — 1 百万年,直立人的化石发现于非洲、亚洲、欧洲 - 最早的、没有争议的智人(Homo sapiens) 化石的年代约为13万年 3. 一些已被化石及分子生物学证据所证明的事实 - 人类现存的最近的近邻是黑猩猩 - 人类与黑猩猩有着最近的共同祖先 - 分子钟证据表明,人类与黑猩猩大约于6—7百万年前分开 ## 二、现代人是单系起源或多系起源? 两种学说: - 多地域起源 - 近期非洲起源 ### 学说一、多地域起源 - 人的祖先约在两百万年前从非洲迁移到亚欧大陆 - 各地的人种因为自然选择和遗传漂变往不同的方向进行进化 - 各地的人种之间有基因交流,使得一些适应性状,如脑容量的增加等得以扩散 - 现代人在非洲、亚洲、欧洲同时进化而来 ### 学说二、近期非洲起源 - 人的祖先约在两百万年前从非洲迁移到欧亚大陆 - 不同的大陆的人种发生分化,各自进化 - 现代人是由5-4万年前的非洲直立人的后代迁移到欧亚大陆,取代了当地的“土著人”进化而来 ### 尼安德特人与现代智人的关系 尼安德特人之前在多地域起源上被认为是欧罗巴人的祖先 1. 一个尼安德特人(1856年出土),5000多个不同大陆和民族的现代人线粒体DNA的序列分析 - 尼安德特人的基因未被“代代相传”至今 - 最古老的序列依然在非洲 2. 一个尼安德特人(1980年出土)的核基因组测序 - 尼安德特人与现代人52-71万年前开始分化 - 与现代人基因组的差异约为0.5% - 有可能有基因流,也有可能没有 ## 三、走出非洲 目前观点认为,直立人曾两次走出非洲 ## 四、中国人起源于哪里? 北京猿人头盖骨的发现 事实上,北京猿人和现代中国人的差异还是很大,完全属于两个不同的种类 “山顶洞人”链接了“北京猿人”和现代人,“山顶洞人”被认为是“北京人”的后裔 ### 中国发现的其他人类化石 - 蓝田 - 元谋 - 巫山 ## 五、从猿到人进化过程中新旧因素的更替 1. 直立行走和前肢的解放 2. 工具的使用和制造 3. 脑容量增加和幼态持续假说 “幼态持续”是实现大脑进化的有效机制,幼态持续是指个体发育中保留某些幼年时期的特征并使其之延长到成年时期的现象 4. 食性和繁殖的进步 5. 皮肤的裸露 6. 群体关系的发展 7. 原始文化和意识的萌芽 ## 六、人类演化的过程 人类演化的阶段通常分为以下几个主要阶段: 1. **猿人阶段**(如南方古猿) 2. **直立人阶段**(如直立人 Homo erectus) 3. **早期智人阶段**(如尼安德特人和早期智人 Homo sapiens) 4. **现代智人阶段**(现代人类 Homo sapiens) 这些阶段反映了人类从早期祖先到现代人类的演化过程。 # 进化课的总结 1. 达尔文的进化论是不可撼动的,但随着科学的发展被不断地修正、补充 2. 生物可遗传的变异、自然选择、新物种的产生时刻都在发生 3. 自然选择使得生物适应环境,但这种适应是相对的 4. 分子水平的中性选择不可忽视,分子性状在物种系统发育重建中的作用 5. 物种的形成及灭绝的原因 最后修改:2025 年 03 月 11 日 © 禁止转载 赞 如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

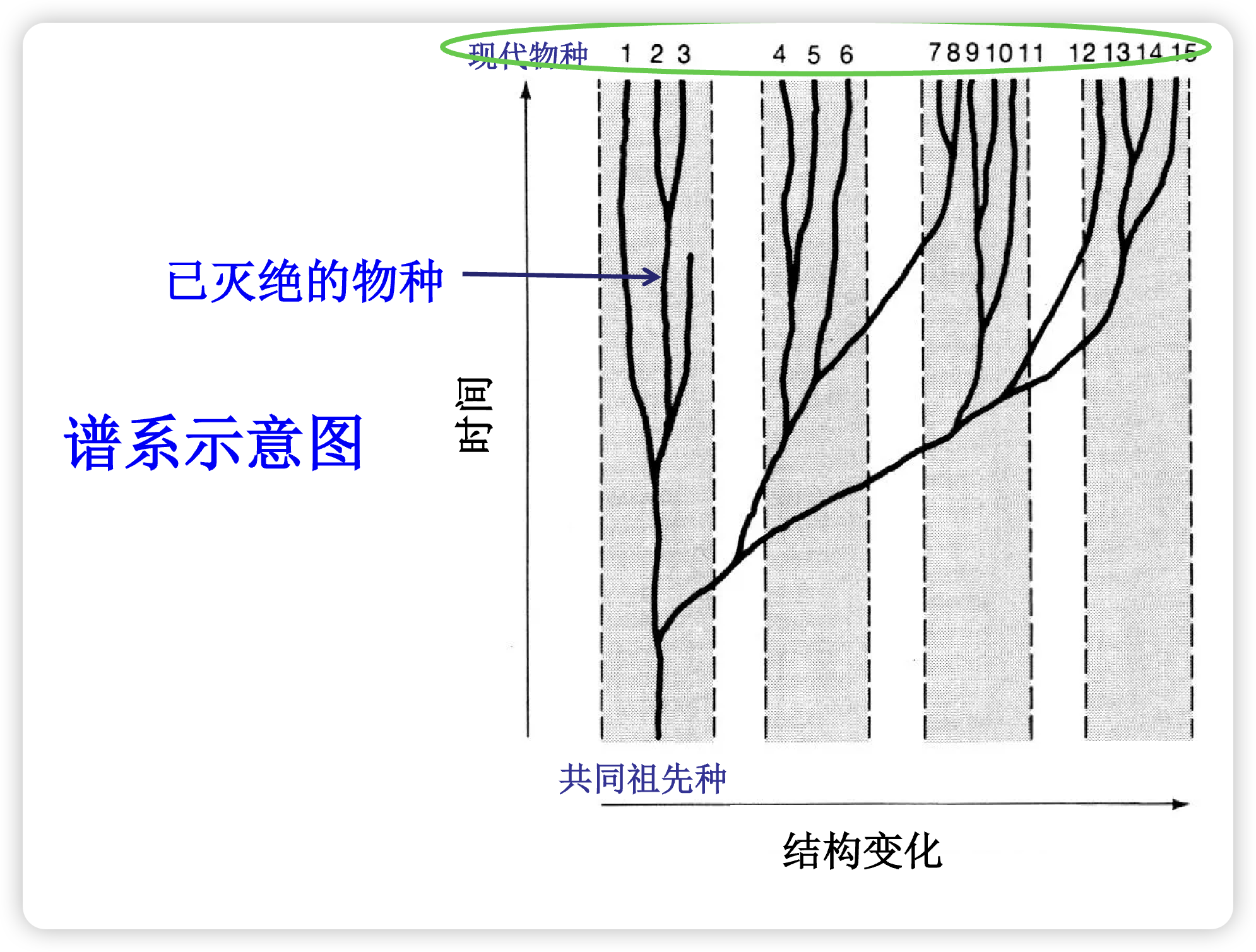

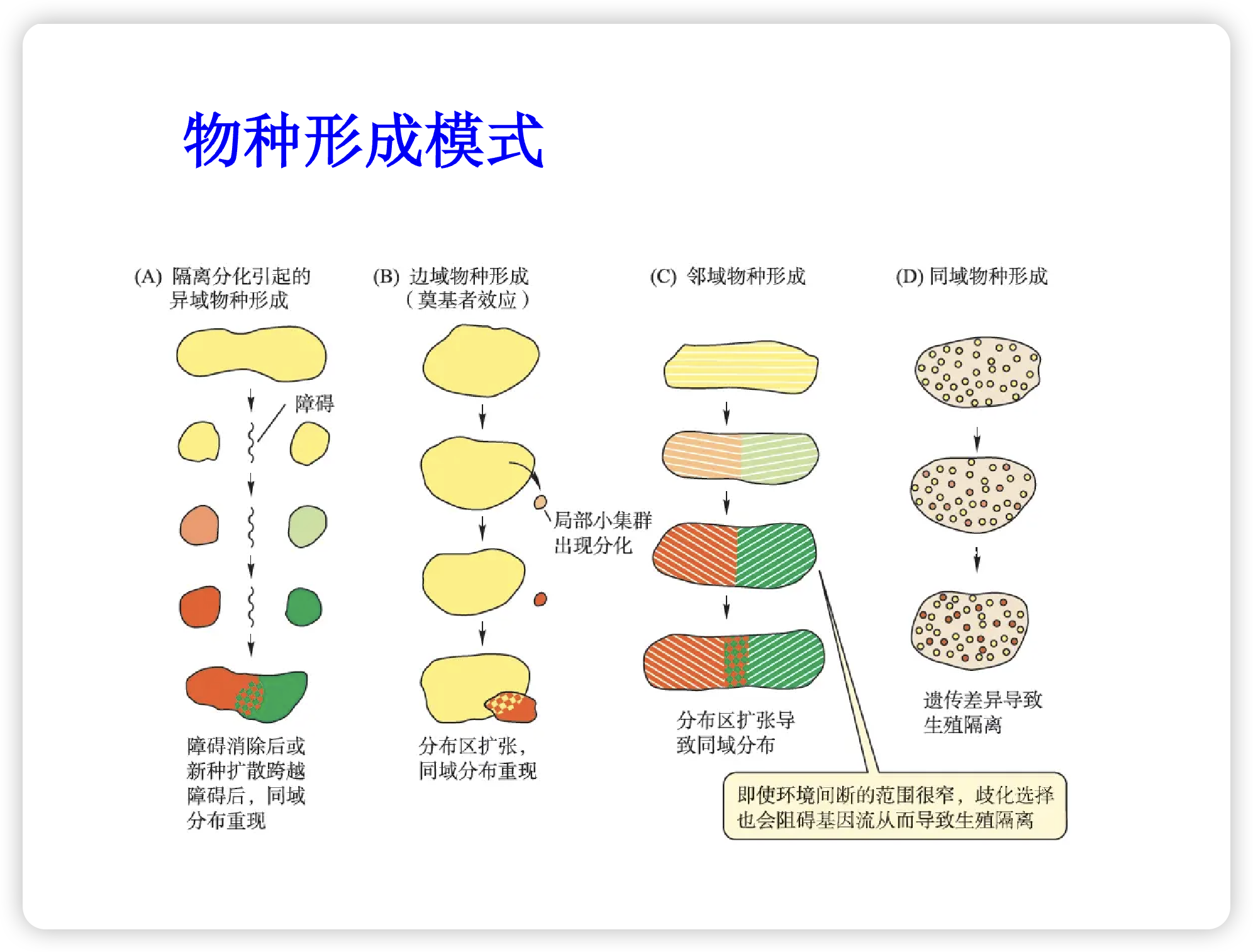

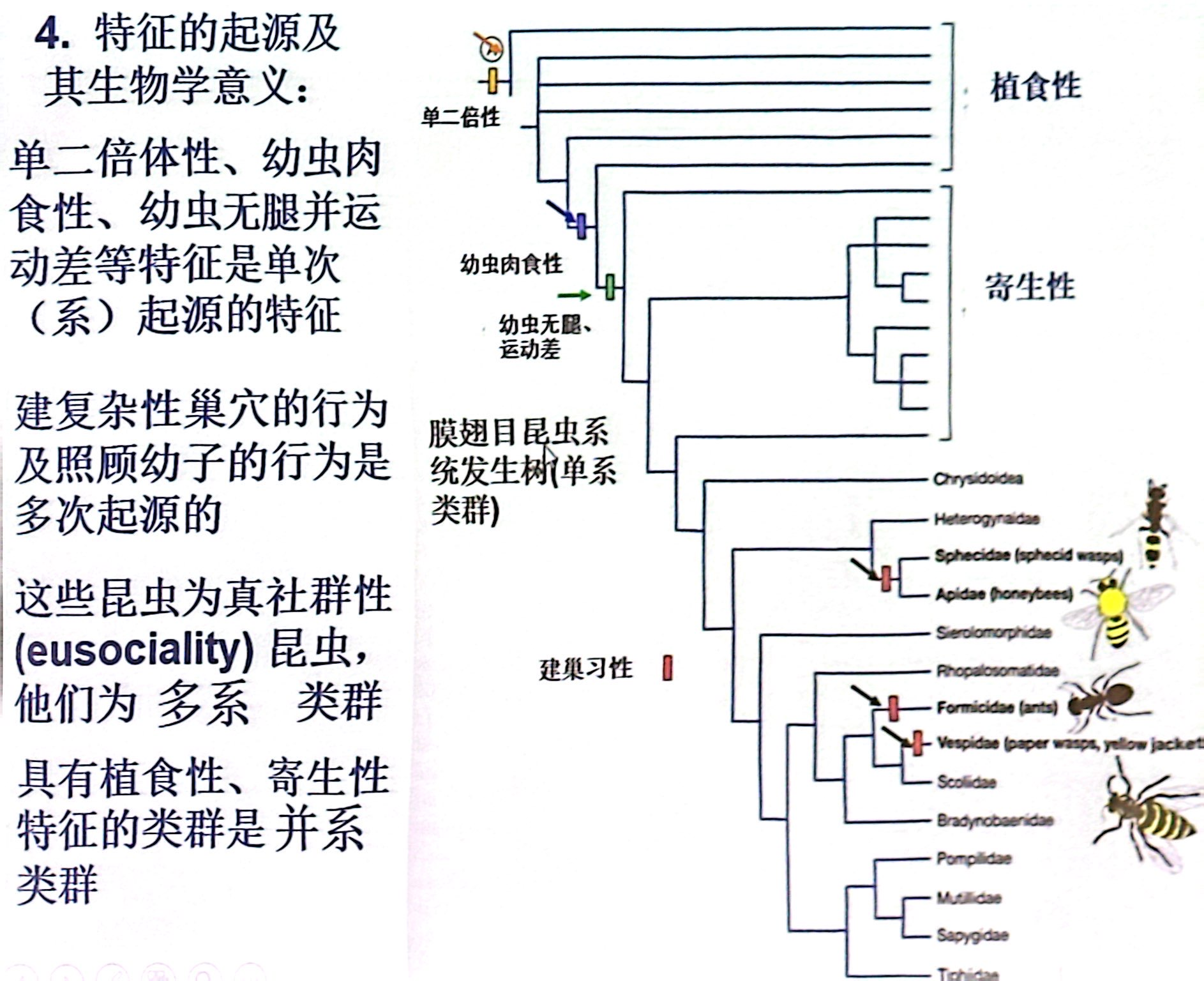

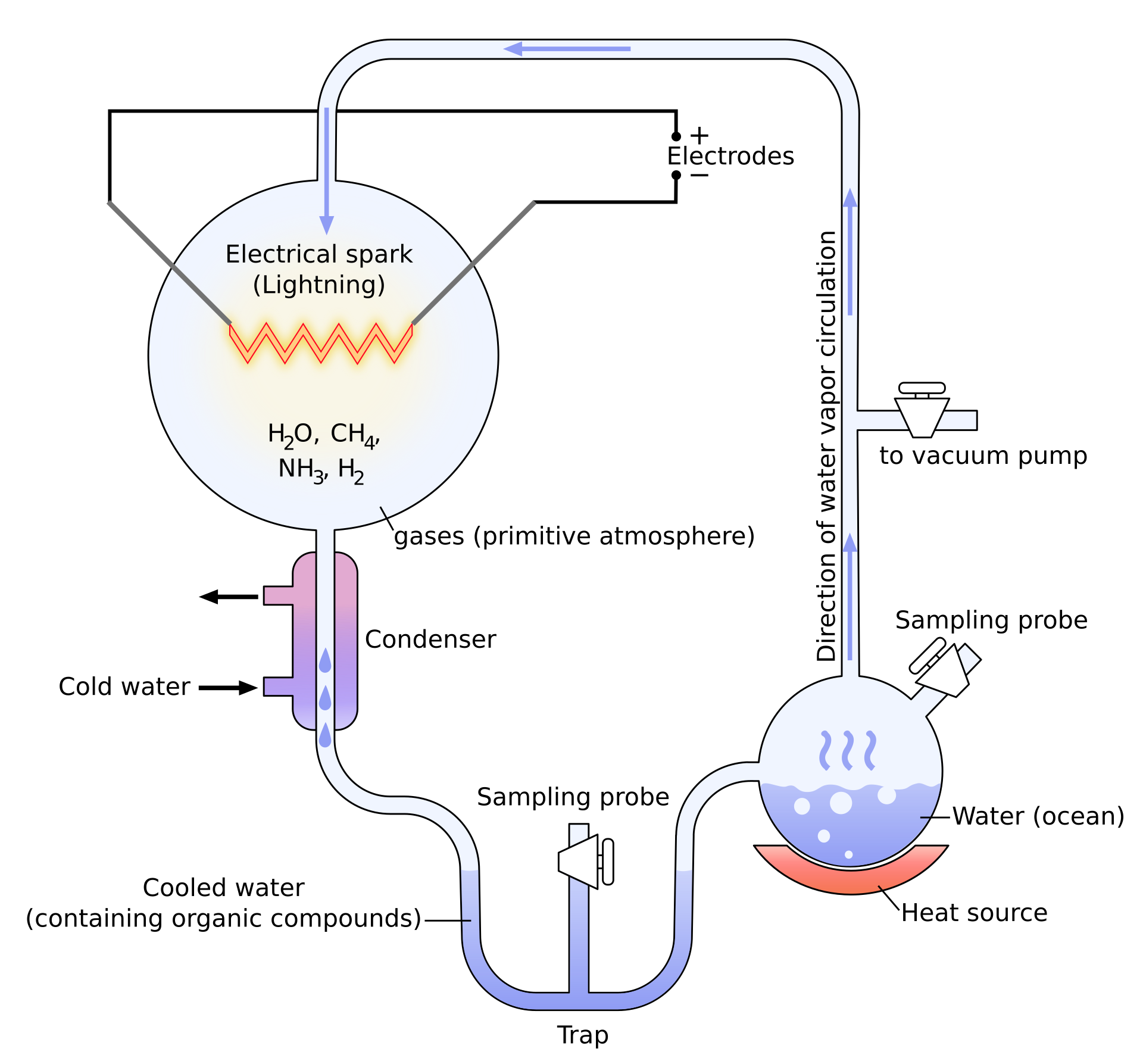

此处评论已关闭